Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci uscì nel settembre del 1975. Fu un grande successo, e lo è tuttora, essendo entrato nel club esclusivo dei longseller. La tiratura iniziale contava 80mila volumi. Nel giro di pochi mesi arrivò a 400mila. Oggi le copie vendute hanno superato il milione. La Fallaci teneva a tutti i suoi libri e lottava perché fossero perfetti. Lettera a un bambino mai nato però occupa un posto speciale. La copertina senza immagini, ad esempio, è sua, come la scelta del lettering essenziale e la cornice doppia, rossa e nera.

Dal punto di vista filologico, è importante l'edizione del 1993 perché contiene una variante minima ma decisiva: cambia il finale del libro. Prima edizione: "Tu sei morto. Forse muoio anch'io. Ma non conta. Perché la vita non muore". Edizione del 1993: "Tu sei morto. Ora muoio anch'io. Ma non conta. Perché la vita non muore". Insomma, nella seconda e ultima versione muoiono sia il feto sia la madre. Come mai un cambiamento così radicale? In realtà, quel "forse" fu inserito da Alekos Panagulis, il compagno della Fallaci, per lasciare un filo di speranza al lettore. La Fallaci non era d'accordo ma per amore decise di cedere. Fino al 1993. Panagulis, inoltre, cercò inutilmente di convincere Oriana a trasformare il romanzo in un poema in versi (vedi box nella pagina accanto). La Fallaci però fu inflessibile su questo punto. Era prosa. Rimaneva prosa.

Il libro, si diceva, fu un grande successo nel 1975. L'Italia era in un periodo di grandi trasformazioni sul piano del costume. Solo l'anno prima, dalle urne referendarie era uscita un'ampia maggioranza a favore della legge per il divorzio. La Fallaci, con la Lettera, toccava un nervo ancora scoperto. Il dialogo immaginario tra la madre incinta e il feto nella pancia si inseriva nel dibattito sull'aborto. La madre è indecisa se mettere al mondo il figlio. Deciderà il destino, vale a dire un aborto spontaneo. La Fallaci riuscì a scontentare i progressisti (perché la vita inizia subito, dal concepimento) e i conservatori (perché la donna deve decidere da sé della gravidanza).

Ripercorriamo il dibattito pubblico del nostro Paese. Loris Fortuna del Partito socialista fu il primo ad avanzare un progetto di legge per regolamentare l'aborto, che era un reato. Nel 1975, Gianfranco Spadaccia, Adele Faccio ed Emma Bonino si autodenunciano per aver praticato aborti e vengono arrestati. Spadaccia e Faccio finiscono dentro in gennaio. La Bonino in giugno. La questione occupava le prime pagine di tutti i giornali. Dopo un lungo iter parlamentare, la legge 194 del 22 maggio 1978 depenalizzava l'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e, in caso di grave pericolo per la donna, anche oltre quel termine.

Ecco qualche esempio per rendersi conto della libertà con la quale gli intellettuali intervenivano sui quotidiani. Nel gennaio del 1975, fu Pier Paolo Pasolini a dire la sua sul Corriere della Sera: "Sono contrario alla legalizzazione dell'aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell'omicidio. Nei sogni, e nel comportamento quotidiano cosa comune a tutti gli uomini io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente". Poi Pasolini condanna "la libertà del coito" che sconfina nel permissivismo. Solo nel caso della coppia eterosessuale, però.

Passa qualche giorno e arriva la risposta, sempre sul Corriere della Sera, di Leonardo Sciascia: "Sono, per tante ragioni, favorevole alla legalizzazione dell'aborto. Lo sono, come tutti gli uomini che pronunciano un sì o un no sulla questione, da una posizione che direi di illegittimità. (...) Di fronte al problema della legalizzazione dell'aborto la vera parte in causa è la donna: l'uomo vi assume un ruolo che appunto difetta di legittimità, e specialmente quando si dichiara contrario". Sciascia conclude con l'osservazione che Pasolini si rivela, e non solo in questa occasione, profondamente cattolico. Seguono gli interventi di Claudio Magris, contro l'aborto, e di Italo Calvino, a favore. Leggiamo Calvino: "Solo chi uomo e donna è convinto al cento per cento d'avere la possibilità morale e materiale non solo d'allevare un figlio ma d'accoglierlo come una presenza benvenuta e amata, ha il diritto di procreare; se no, deve per prima cosa far tutto il possibile per non concepire e se concepisce (dato che il margine d'imprevedibilità continua a essere alto) abortire non è soltanto una triste necessità, ma una decisione altamente morale da prendere in piena libertà di coscienza".

A proposito di cattolici, qualche anno dopo, nel 1981, Giovanni Testori scriverà un dramma inaspettatamente capace di andare sold out, come si dice oggi, un po' dappertutto. Si intitola Factum est ed è il monologo di un feto, colui che nella realtà non ha diritto di parola, di espressione della propria volontà. E il feto, naturalmente, chiede di vivere.

Queste erano battaglie culturali vere, dunque scomode e pagate a caro prezzo. Gli articoli di Sciascia e Pasolini spaccavano in due il pubblico e facevano discutere l'Italia intera. Entrambi scrivono con una schiettezza che oggi è semplicemente impensabile. Probabilmente, nessuno dei "pezzi" citati raggiungerebbe la prima pagina di un quotidiano. Non è solo colpa dei giornali, terrorizzati dal politicamente corretto: basta una parola sbagliata ormai per finire tritati nella pattumiera dei social network. È anche colpa del tradimento dei chierici, l'ennesimo: per impreparazione e viltà. Oggi si confermano i pregiudizi (supposti) dei lettori che, annoiati, preferiscono lasciare i giornali in edicola e i libri sugli scaffali.

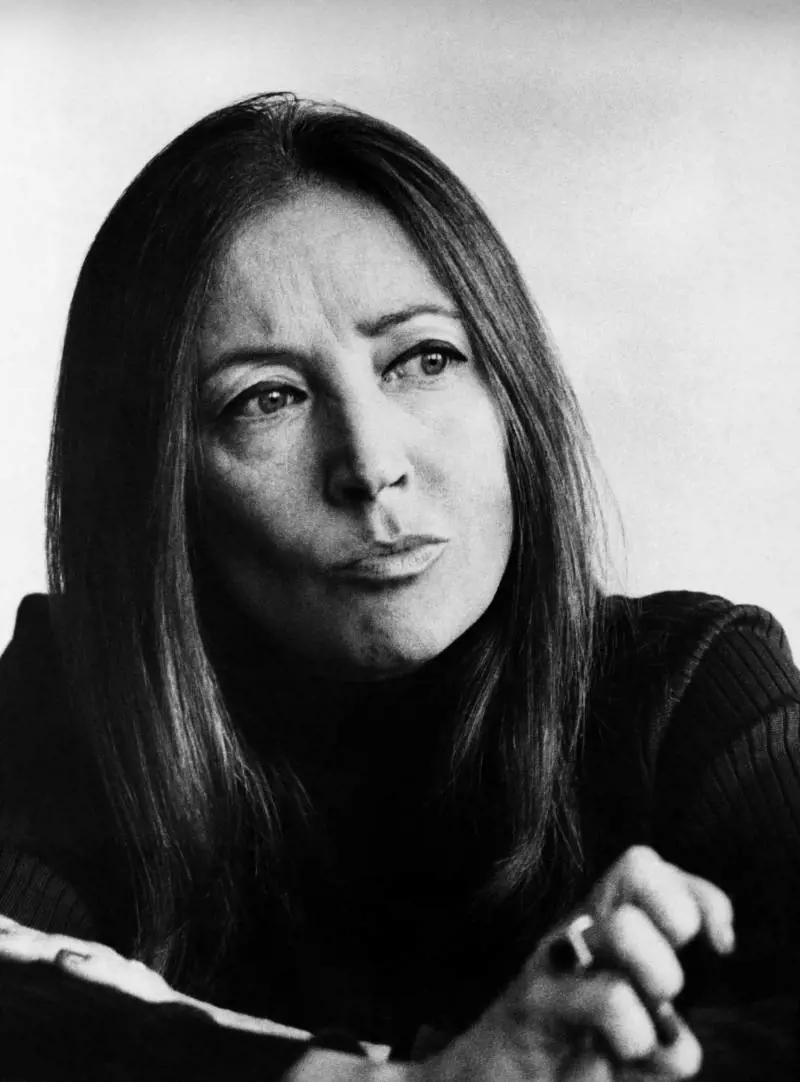

Torniamo ora alla Lettera a un bambino mai nato. Nel 1975, Oriana Fallaci era la firma più importante dell'Europeo. Nel 1973 era uscito Intervista con la storia, il libro che contiene gli scoop della Fallaci, tra i quali l'intervista con Khomeini, al termine della quale Oriana, per sfidare il dittatore, si toglie il velo islamico. Nel 1975, la Fallaci aveva già girato il mondo un paio di volte come inviata. Mentre scriveva la Lettera, si preparava a partire per il Vietnam. In teoria, la Lettera nasce da un'inchiesta sull'aborto commissionata da Tommaso Giglio, direttore dell'Europeo. Secondo la vulgata, la Fallaci si chiude in casa per quattro mesi. La giornalista, però, torna dal direttore con il faldone di un libro, la Lettera, appunto, che sarebbe diventato il bestseller Lettera a un bambino mai nato.

In realtà sappiamo che il libro fu ispirato da una esperienza autobiografica, un aborto spontaneo risalente al 1967. Senza contare che non fu l'unico. La Fallaci cercò sempre di diventare madre, senza riuscirci. Era il suo più grande rimpianto. Il romanzo fu scritto di getto, sotto forma di diario, nel 1966-1967. Finì in un cassetto per anni: era troppo vicino il dolore per la perdita del bambino. Ora, una nuova edizione, in uscita a settembre, farà luce sulla vicenda e presenterà, per la prima volta, la versione integrale del diario autografo datato 1967. Non solo. Rizzoli ha optato per la riproduzione in anastatica: potremo dunque leggere il diario nella grafia (pulita come quella di uno studente) della Fallaci. Ma sulla nuova edizione potete leggere diffusamente nelle pagine seguenti.

Un documento illumina un momento importante della vita di Oriana Fallaci e le origini del suo libro più famoso. Le carte fanno parte del Fondo Fallaci, l'archivio donato da Edoardo Perazzi, nipote ed erede della scrittrice, al Consiglio regionale della Toscana. Ne dava notizia Cristina Manetti con un servizio su Panorama nel 2016.

Questo documento affronta il tema della pillola anticoncezionale ma racconta anche la storia di un aborto spontaneo. Difficile stabilire quando sia stato scritto ma tutto lascia pensare che risalga alla primavera del 1971. Infatti, il 10 marzo di quell'anno, la Corte costituzionale annullò l'articolo 553 del Codice penale che vietava la produzione, il commercio e la pubblicità degli anticoncezionali. Scrive la giornalista: "Non ho mai usato anticoncezionali perché, con la stessa intensità con cui ho sempre detestato e rifiutato il contratto matrimoniale, ho sempre desiderato avere un figlio". Ecco la parte autobiografica: "Uno dei più grandi dolori della mia vita è stato perdere il bambino che io e il mio compagno aspettavamo con orgoglio e allegria". Sull'aborto: "Non starò a ripetere che la maternità è una scelta, non un dovere. Ripeterò tuttavia che il vero aborto è la pillola. Ancor prima del modo di interrompere civilmente una gravidanza non voluta, la società deve essere in grado di evitare un concepimento non voluto. Io mi sento straziata a pensare che, se mia madre avesse usato la pillola, la sua vita non sarebbe stata martirizzata dagli aborti: per altro clandestini e fatti male".

La Lettera fu un bestseller perché comprendeva la tragicità dell'aborto, senza incrostature ideologiche. Fotografava e indagava l'incertezza e l'indecisione: "Quasi che il dilemma esistere o non esistere si potesse risolvere con una sentenza o un'altra, una legge o un'altra, e non toccasse ad ogni creatura risolverlo da sé e per sé. Quasi che intuire una verità non aprisse interrogativi su una verità opposta, ed entrambe non fossero valide. Qual è il fine dei loro processi, dei loro litigi? Stabilire ciò che è lecito e ciò che non lo è? Decidere dove sta la giustizia? Avevi ragione, bambino: stava in tutti.

Anche la coscienza è fatta di molte coscienze: io sono quel medico e quella dottoressa, la mia amica e il commendatore, mia madre e mio padre, tuo padre e te. Io sono ciò che ciascuno di voi mi ha detto. E vallate di tristezza si stendono dinanzi a me, invano fiorite d'orgoglio".