Il 24 giugno 1943 in Campidoglio a Roma il filosofo Giovanni Gentile pronunciava un discorso per lui gravido di conseguenze. La situazione bellica gli appariva (e lo era) disperata. Invitava gli italiani alla concordia nazionale, indicando la strada maestra di raccogliersi dietro il Sovrano, per trovare la forza di resistere nel combattimento di un nemico ormai prossimo all'uscio di casa. Pochi giorni dopo gli alleati sarebbero sbarcati in Sicilia (9-10 luglio). Neppure a un anno di distanza da quel discorso, il 15 aprile 1944, a Firenze, Gentile cadeva sotto i colpi di un commando gappista, composto da cinque partigiani comunisti fiorentini. «Un attentato scrive Alessandro Campi in Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile, il fascismo e la memoria della guerra civile (Le Lettere, pagg. 244, euro 19) preparato con dovizia, ma nel complesso stante tutte le ricostruzioni che ne sono state offerte di facile esecuzione vista la zona appartata in cui il filosofo viveva temporaneamente con la sua famiglia e la mancanza di una scorta a proteggerlo». Con poche parole il brillante studioso sgombra il campo dalle tante (troppe) strampalate ipotesi circolate, a partire dal rumoroso petardo fatto esplodere nel 1985 da Luciano Canfora (dietro alla mano armata comunista ci sarebbe l'estremismo repubblichino). I comunisti materialmente eseguirono la condanna a morte. E orgogliosamente ne rivendicarono la paternità nelle parole di Palmiro Togliatti: il popolo italiano ha chiuso i conti col «filosofo bestione», «traditore volgarissimo», «camorrista», «bandito politico» e «corruttore di tutta la vita intellettuale italiana». In una lettera al nostro quotidiano, il 20 maggio 1981, Carlo Ludovico Ragghianti, celebre storico dell'arte e partigiano combattente, precisava: l'assassinio di Gentile «non è stato opera della Resistenza. Se il Partito comunista lo vuole rivendicare, lo rivendichi contro la Resistenza». Gentile, come suggerito da Renzo De Felice, a partire dal discorso in Campidoglio e dopo l'8 settembre, con l'adesione alla Repubblica sociale italiana, poteva diventare l'autorevole sostenitore del «partito della conciliazione», togliendo spazio ad «ampi settori potenzialmente attratti dal movimento partigiano da una parte, e dall'altra vanificando il tentativo degli intransigenti di Salò».

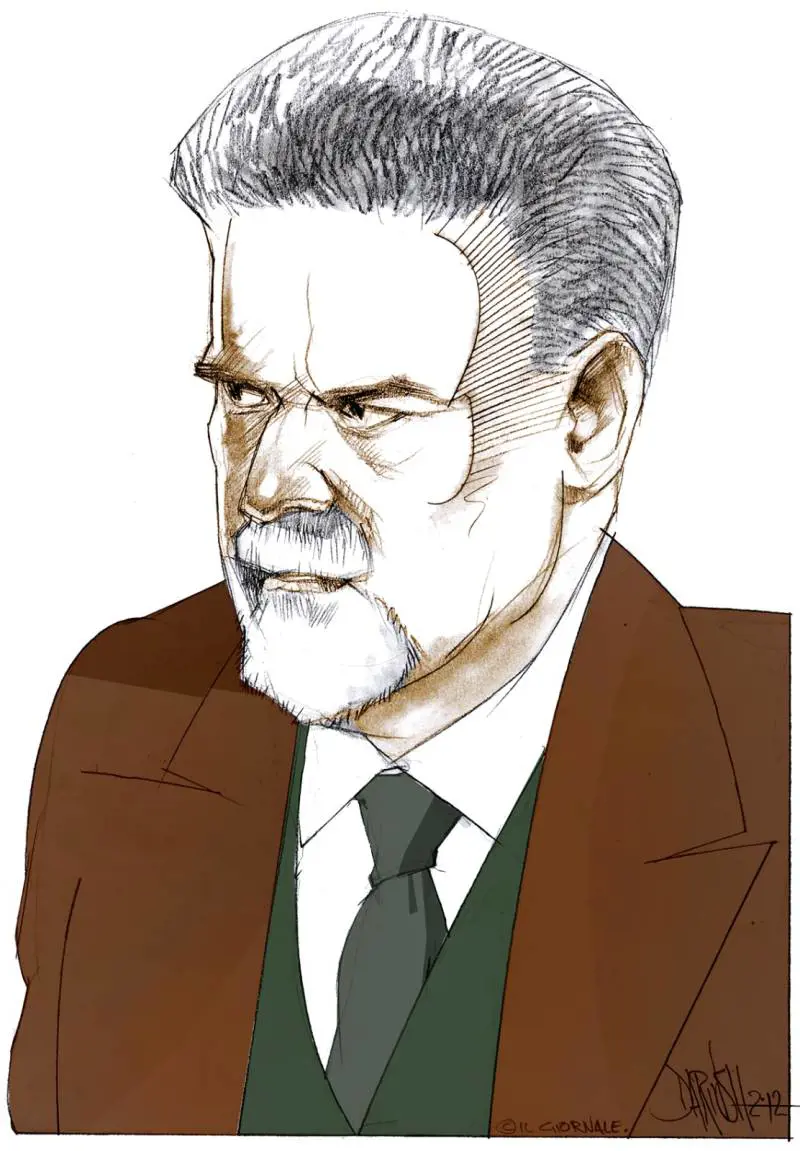

La figura di Gentile, è storia di questi giorni, continua a suscitare polemiche. La compromissione con il fascismo è una pietra sempre disponibile da scagliare contro quanti provano a delineare senza pregiudizi l'evoluzione di un percorso biografico complesso e articolato. E il libro di Campi va in questa direzione. Segue il richiamo crociano: la storia non deva mai essere «giustiziera», ma sempre «giustificatrice». Croce invitava a comprendere («giustificare») gli accadimenti storici e i loro principali protagonisti. Gentile, nella prima parte della vita intellettuale, è stato un filosofo impegnato a coniugare nazionalismo e liberalismo, attento ai fermenti più innovativi del proprio tempo. A lui si deve una monografia su Marx (1899), apprezzata da Lenin e letta con attenzione da Antonio Gramsci. Le posizioni politiche di Gentile, nel «decennio incendiario» che precede la Grande Guerra, erano molto più vicine all'irrequieta Voce di Prezzolini che non alla compassata Critica di Croce. Il neutralismo spinge Gentile sulle barricate dell'impegno politico. La guerra farà «grande l'Italia». Il suo deciso spirito interventista nel dopoguerra lo porta a aderire al fascismo, poiché nell'ascesa al potere di Mussolini vede la definitiva e logica conclusione del Risorgimento. Alla guida del ministero dell'Istruzione (1922-1924) vara una storica riforma scolastica. Promuove il Manifesto degli intellettuali fascisti (1925). Presiede l'Istituto nazionale fascista di cultura (1925-1937). È responsabile dell'Enciclopedia italiana (avviata nel 1925 e portata a compimento tra il 1929 e il 1937). Esercita una concreta influenza sulla Scuola nazionale normale superiore di Pisa, la Domus Galileiana, l'Istituto italiano per l'Estremo oriente, la Bocconi, l'Istituto italiano di studi germanici, l'Istituto mazziniano, il Centro nazionale di studi manzoniani. Assume un ruolo di primissimo piano nell'università e nell'editoria. Aderisce al fascismo repubblicano e accetta la carica di presidente dell'Accademia d'Italia, essendo, come rileva Campi, «la personalità di maggior spicco e prestigio tra quante aderirono alla Repubblica di Salò».

Il discorso in Campidoglio e l'adesione al fascismo repubblicano gli furono fatali. L'osservatore ormai totalmente disincantato, ripiegato negli studi e sempre più scettico sull'esito della guerra, dopo l'8 settembre torna ad impegnarsi. La precisa ricostruzione di Campi ha il pregio della scorrevolezza, della valutazione equilibrata, delle ampie fonti consultate. E, soprattutto, non è ripiegata sul passato, ma sul presente. Gentile è stato un grande pensatore italiano e un grande organizzatore culturale. Lo spirito del «riformatore religioso», del «profeta pedagogo» nella tradizione di Mazzini, Rosmini e Gioberti, lo ha portato a «pensare l'Italia» nella speranza del raggiungimento di un'identità nazionale piena e consapevole. Nel libro terzo dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531) Niccolò Machiavelli scrive: «dopo una mutazione di stato o da repubblica in tirannide o da tirannide in repubblica, è necessaria una esecuzione memorabile contro a' nimici delle condizioni presenti». Quella di Gentile, per Campi, deve intendersi data la «guerra civile» in atto una eliminazione annunciata quanto inevitabile, «memorabile» nel senso indicato da Machiavelli, «nonché esemplare e paradigmatica, una sorta di confine tra ciò che stava alle spalle di Gentile e ciò che sarebbe venuto dopo di lui».

Abbattendo il filosofo si colpiva «quel che nel fascismo ancora restava di nobile e di sano. Si trattò di un normale atto di guerra, sul quale fama della vittima a parte c'è poco da congetturare». La lotta fratricida tra il 1943 e il 1945, e dopo il 1945 (il «sangue dei vinti»), investe l'Italia in maniera spesso crudele, insensata, orribile.

E si porta via il filosofo che voleva formare «le future classi dirigenti e i cittadini: nazionalizzare le masse avendo prima nazionalizzato le élites, cosa che non era riuscita allo Stato unitario risorgimentale», attraverso istituzioni nate durante il regime, ad esso organiche, però ancora oggi utili basti solo pensare ad un secolo dalla nascita all'Istituto dell'Enciclopedia italiana nel sistema democratico e repubblicano.